■概 要

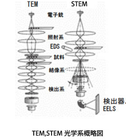

STEMはFIBなどで薄片化した試料に電子ビームを照射し、試料を透過してきた電子情報を捉え、原子・分子像を直接観察可能なレベルでの高倍率・高分解能観察が可能な装置です。

TEMは電子ビームを試料通過後に結像し、STEMは極小に絞った電子ビームを試料に照射することで、試料内部の原子像分布・形態・組成像・結晶構造などを画像化することが出来ます。

またEDS・EELS(Electron Energy Loss Spectroscopy)などの検出器を併用して分析電顕(AEM)としての機能を備え、組成・電子状態などを調べることができます。

一次ビームの加速電圧は、像分解能や試料ダメージに直結するため、観察対象によって調整します。

高分解能が要求される無機材料系は加速電圧200~300kVが、有機物質の場合は80~120kV程度が多用されます。また複合機の場合は30kVが一般的です。

■STEM分析特長

1.原子像観察

市販機器で最も高分解能で画像観察が可能で、原子像やサブnmオーダーで物質の構造を捉えることが出来ます。また明視野観察で構造情報を、暗視野像やHAADF像観察で物質の密度・元素情報を得ることが可能です。

2.結晶構造情報

ED(Electron Diffraction)機能にて物質界面などの極微小領域での結晶状態・結晶方位を直接的に観測することが出来ます。高面分解能画像観察により結晶欠陥を直接観察することも可能です。

3.組成情報

EDS・WDSなどの検出器を併用することにより、極微小領域での元素・組成情報を得ることが出来ます。SEM-EDS法では検出できない微小領域や微量の分析が可能となります。

4.化学結合状態分析

EELS検出器と組み合わせることにより、極微小領域での化学状態分析が可能となります。

5.複合分析

上述の分析を組み合わせることにより、複合的な分析が可能です。

■STEM分析原理

電子が薄片化した試料を透過する際に、直進し試料を透過する電子と、原子の種類や結晶性により散乱を起こす電子があります。

散乱した電子は、弾性散乱電子と非弾性散乱電子に大別され、それら電子を目的に応じて選択して結像することにより、試料内部の形態・結晶構造・組成・電子状態などの情報が得られます。

■STEM設備紹介

<形態観察>

・一次ビームエネルギー:~30kV

・検出粒子:透過電子・散乱電子

・面分解能:観察倍率:~30万倍)

・試料観察寸法:薄片加工して観察

(観察領域は数十μm□)

<元素分析>(EDSの例)

・検出粒子:特性X線

・EDS :分析範囲B~U / エネルギー分解能138eV程度

・面分解能(マッピング・線分析):数nm

【注意点】

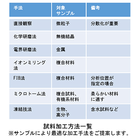

・薄片化試料の品質が重要で、薄片化は試料・観察目的により選択が必要です。以下表に各種薄片化加工手法の一覧を示します。

■STEM分析用途

・原子像観察・nmオーダーでの極微小領域観察

・組成・結晶情報を高面分解能にて観察

・無機・有機・金属・セラミックス・紛体など各種材料の評価

・界面の接合・結晶状態の評価

【このページの関連ページ】

- サイト内検索

- クオルテック公式サイト

- 新着ページ

-

- 基板の実装不良における様々な観察事例②(基板要因) (2024年04月16日)

- 車載部品における、耐油・耐薬品性能の試験方法をご提案します。 (2024年04月02日)

- 高温と低温の液媒体へ浸漬を繰り返し、急激な温度変化を与える「液槽冷熱衝撃試験」 (2024年03月19日)

- ガラス材の内部にレーザ加工する事により、表面に凹凸のないマーキングが可能です。 (2024年03月05日)

- CP加工(イオンミリング)による超精密試料 (2024年03月04日)

![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/qualtec/color/images/btn_wps.png)