■エレクトロケミカルマイグレーション(イオンマイグレーション)

エレクトロケミカルマイグレーションは電極部の金属が溶出した後、樹脂状に金属析出しショートする現象です。以前はイオンマイグレーションと呼ばれていましたが、JPCA規格の見直しに当たり用語が検討されエレクトロケミカルマイグレーション(以後ECMと記す)が主となったことから、本稿でもこちらの用語を使用します。

■背景

これまでECMの問題は、水が関与する場合と誤った使用をした場合に限られ、通常は発生しない現象でした。しかし、近年フラックスの問題でECMが発生しています。これは、低固形分のフラックスが使用されることと、パワーデバイス等の利用で実装部が高温になってきたためと考えています。

■ECMが発生しやすいフラックス

1.ECMの原因

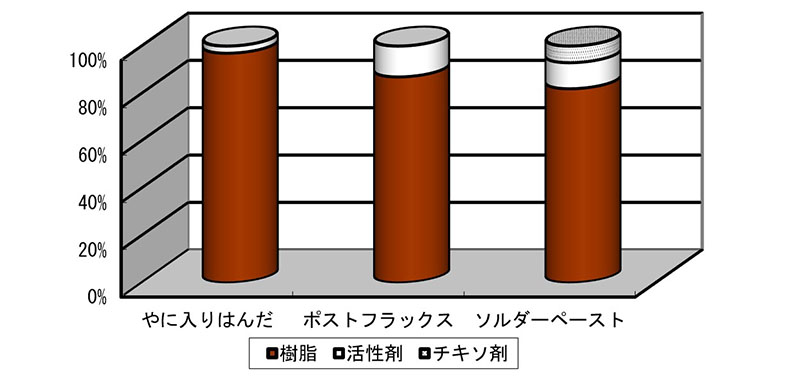

右図は、はんだ付け後のフラックス残渣成分を示します。この中で樹脂とチキソ剤は撥水性に優れ、ECMに関与しません。活性剤は、はんだ付けの必須成分ですが、イオン成分で吸湿性も強くECMを発生させ易い傾向があります。

2.ECMが発生しやすいフラックス

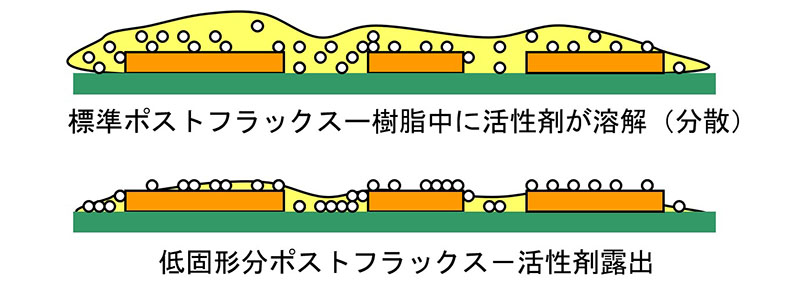

はんだ付け後フラックス残渣の模式図を示します。撥水性に優れる樹脂成分にイオン成分の活性剤が包まれた状態で信頼性を確保しています。低固形分フラックスはイオン成分の活性剤が露出するためECMが発生しやすくなります。

■高温で発生するECM

小型の面実装パワーデバイスが普及してきたことで、フラックスが残った状態で100℃以上の高温になる場合がでてきました。フラックス残渣のECM試験は、85℃/85%RHで評価され、100℃以上の高温で試験されることは少なく、このため、高温でのイオンマイグレーション発生が問題となってきました。

■試験

チップ抵抗をリフロで実装した試験基板を右に示します。

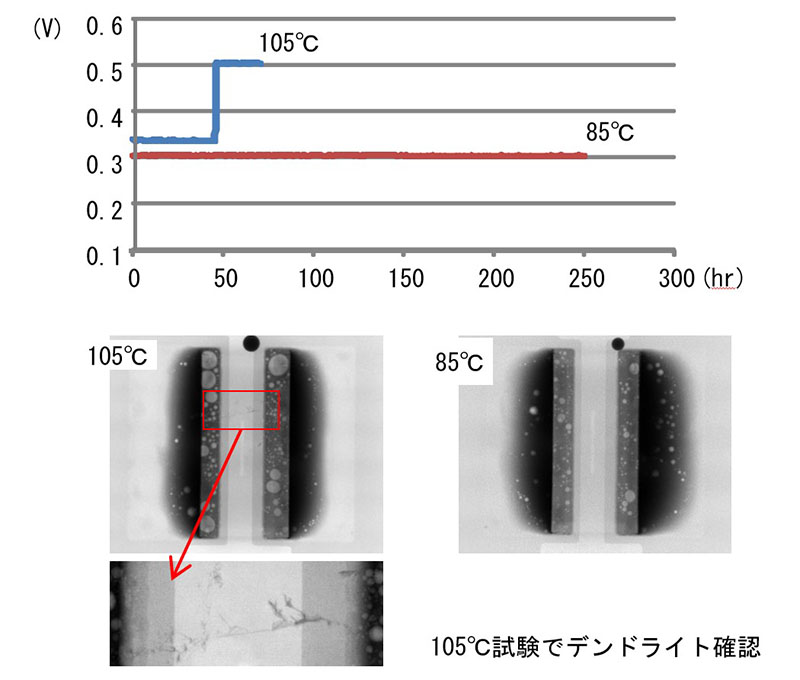

85℃と105℃で印加放置した場合の電圧変化と、その時に生じたECMのX線透視図を下に示します。105℃ではECMによる短絡のため、およそ40時間で電圧変化していることがわかります。

■結言

はんだ付け部の高温化に伴い、フラックス残渣のECMが発生した。今後、大きな問題になる可能性もあり、発生メカニズムとその対策について取り組んでいきます。

- サイト内検索

- クオルテック公式サイト

- 新着ページ

-

- 基板の実装不良における様々な観察事例②(基板要因) (2024年04月16日)

- 車載部品における、耐油・耐薬品性能の試験方法をご提案します。 (2024年04月02日)

- 高温と低温の液媒体へ浸漬を繰り返し、急激な温度変化を与える「液槽冷熱衝撃試験」 (2024年03月19日)

- ガラス材の内部にレーザ加工する事により、表面に凹凸のないマーキングが可能です。 (2024年03月05日)

- CP加工(イオンミリング)による超精密試料 (2024年03月04日)

![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/qualtec/color/images/btn_wps.png)