化学物質の新規制が令和6年4月から全面施行。求められている対応は?

何が変わるのか?

令和6年4月1日から、規模や業種にかかわらず、新たな化学物質規制が全面施行されました。これにより、事業者が遵守すべき事項が大幅に拡大されています。

主な変更点は以下の通りです。

- リスクアセスメント対象物質の拡大

ラベル表示・SDS等通知・化学物質リスクアセスメントの対象物質が234物質追加され、計896物質となります。

濃度基準値の設定とばく露低減義務

対象物質のうち67物質に「濃度基準値」が設定され、労働者のばく露をこの基準値以下にすることが義務付けられました。また、措置の状況等の記録作成・保存も必要です。

皮膚等への接触防止措置の義務化

「皮膚等障害化学物質等」について、保護眼鏡や不浸透性の保護衣・手袋等の着用が義務となりました。

化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任義務化

リスクアセスメント対象物を扱う事業場では「化学物質管理者」の選任が、保護具を使用させる事業場では「保護具着用管理責任者」の選任が義務付けられました。

リスクアセスメント対象物健康診断制度の開始

リスクアセスメントの結果、健康障害発生リスクが高いと判断された労働者に対し、健康診断を実施する制度が始まりました。

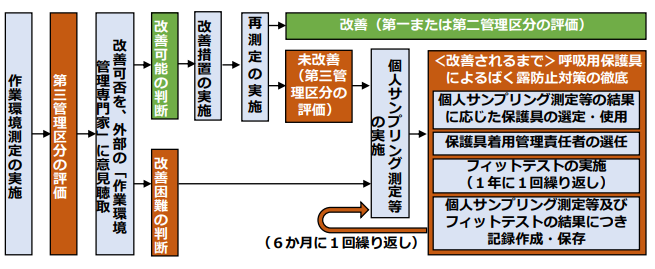

第三管理区分の場合の措置強化

作業環境測定結果が第三管理区分となった場合、個人サンプリング測定や保護具のフィットテストの実施などが追加で義務付けられました。

必要なアクション

この規制に対応するため、事業者は以下の手順で体制を整備する必要があります。

1. 把握・体制整備

まず、事業場で扱う全ての化学物質をリストアップし、SDS等でリスクアセスメント対象物に該当するか確認します。その上で、事業場ごとに「化学物質管理者」を選任し、衛生委員会等で審議する体制を整えます。リスクアセスメント対象物を製造する場合は、専門的講習を修了した者から化学物質管理者を選任する必要があります。

2. リスクアセスメントと措置実施

使用する物質ごとの危険性・有害性を特定し、リスクを見積もります。濃度基準値が設定されている物質については、基準値以下であることを確認測定等で確かめます。その結果に基づき、代替物質の使用、換気装置の設置、作業方法の改善、有効な保護具の使用といったリスク低減措置を実施します。保護具を使用する場合は「保護具着用管理責任者」の選任と、フィットテストの実施が求められます。

3. 健康診断と作業環境管理

リスクアセスメントの結果に応じて「リスクアセスメント対象物健康診断」の要否を判断し、必要な場合は実施します。また、作業環境測定の結果が第三管理区分となった場合は、個人サンプリング測定等の追加措置を講じ、記録を作成・保存する必要があります。

関連するリンク

- このページは、厚生労働省の公開資料「令和6年4月1日から新たな化学物質規制が全面施行されます」を基に制作しています。

- 「令和6年4月1日から新たな化学物質規制が全面施行されます」(厚生労働省)